您现在的位置:

2015-10-12吴斌:亲历改革开放后经济特区旅游产业化变迁

来源:深圳晚报发布时间:2015-10-12

我来深圳32年,只做了一件事——深耕旅游业。体制改革,无论在何种情况下都是艰难的,我有幸赶上这股社会快速变革的浪潮,在改革开放、国门大开后,亲历了经济特区旅游从事业到行业、再发展为产业的变迁。

若以现在的眼光看待,当年很多举措都是首吃螃蟹,但敢为人先是深圳最重要的精神之一,这片土地给我提供了很多机会,同时足够宽容、不断鼓励我前行,正是这种氛围成就了无数个像我这样的人,也成就了今天深圳旅游业的辉煌。

壹

那个年代,人们来经济特区“一日游”,参观的地方一般是深圳水库、机关幼儿园或财贸幼儿园、市人民医院和黄贝岭村、蔡围村、黄贝村一带

靠外语特长进入旅游局

我是1983年来到深圳的,来的过程非常曲折。那一年我毕业于原广州师范学院(现广州大学)英语专业,那个年代大学生就业是分配的,由于种种原因我没有分配到,就落在了计划外,我的老师、同学就建议我去深圳看看。

事实上,早在毕业前我就来过深圳小梅沙,那时深圳的口号就是“改革开放的窗口”,对我很有吸引力,而且我弟弟在香港,我心想:“我要是在深圳的话,就能离弟弟近一些。”于是,我扛着曾陪伴我上山下乡、大学求知的自行车,坐火车从广州来深圳找工作。

那时的深圳只有一组红绿灯,马路都是沙土铺的,到处尘土飞扬,罗湖、福田多是鱼塘和稻田。因为工地众多,晚上总是灯火通明,马路两旁都在打桩准备盖楼,深南大道在建,国贸大厦也在盖,一派生气勃勃的景象。

白天我拿着简历四处转悠,上单位找工作,夜晚就住在嘉宾路上的招待所里。我是师范院校出身,按理说只能去做老师,但因为学的是外语,那时深圳外语人才稀缺,《深圳特区报》、深圳电台等10余个单位都向我抛出橄榄枝,其中深圳市旅游局最求贤若渴,打动了我。

然而,到市旅游局后我就懵了——我不知道旅游是做什么。那个时代,大多数老百姓对旅游毫无概念,在市旅游局一段时间后,我才知道工作多数时候是接待外宾和华侨以及港澳同胞。

深圳是当时国内为数不多、对外开放的陆路口岸之一。到深圳旅游的外宾来自世界各地,在外宾眼里,深圳是通往内陆的入口、是窥探红色中国的秘境,而华侨回家探亲也战战兢兢,还有人问“深圳会不会变成香港”、“是姓社还是姓资”,胆大的人才敢来看一看。

当时,罗湖桥的桥头竖着一面显眼的五星红旗,外宾从罗湖桥入境后,会在五星红旗前拍照,表示抵达了“红色中国”,然后才愿意上车启程。外宾最后一站通常是东门步行街边的博雅画廊,在那里购买纪念品、明信片,那个时候,连扇子、军帽、军徽都被视作是中国的土特产。

那个年代,人们来经济特区“一日游”,参观的地方一般是深圳水库、机关幼儿园或财贸幼儿园、市人民医院和黄贝岭村、蔡围村、黄贝村一带,目的是看内地的教育、医疗、农村建设情况。有的还会去东门的农贸市场,去看卖肉、卖鱼、卖菜,看深圳老百姓的生活。

另外,有意来深圳投资的商务旅客在早期占了相当大比重。他们过来主要是为了解深圳发展的情况,因此他们会去参观当时的市府大楼,去看市政厅中间的大沙盘。当时的建发局、贸发局的局长就给他们介绍城市和产业规划、深圳税收和其他投资优惠政策等方方面面的情况。

贰

我们通过各种关系,把深圳市民的赴韩国签证带到韩国汉城(首尔)去申请,办理手续后再带回深圳,于是国内首个韩国旅游团就这样从深圳出发了

深圳旅游业创下多个“第一”

当时来看深圳的,除了外宾,还有纷至沓来的内地游客,掀起了一股“特区旅游热”。高峰期每天进入经济特区的旅客高达上万人次。他们来主要是购物,当时国内普遍物资匮乏,而深圳有免税店,吸引大量内地游客购买公仔面、折叠伞、尼龙布,还有的确良衬衫等舶来品。

深圳原住民的腰包也伴随“特区旅游热”而鼓了起来。包括黄贝岭村、湖贝村等深圳本土的渔村和农村越来越富裕,当地村民除了每年获得分红外,还组织外出旅游。那时深圳还没有机场,要到广州坐飞机,飞往北京机票190余元、飞往桂林才50余元,深圳人纷纷外出到北京、天津、南京、桂林等地旅游。

1985年起,广东省掀起“先行先试”热潮,作为示范试点开通了港澳团队旅游。深圳经济特区距离香港最近,加上我们工作效率也高,抢在了广州的前头,先行出团。过了两年后,在市旅游局的推动下,深圳还开通了从蛇口直达珠海、香港、澳门的水路航线。

1986年,广东省再次作为试点省份开通泰国的旅行线,深圳又拿了个全省乃至全国第一,第一个出团。当时我作为首团领队,一路确保旅途行程的顺畅、安全,为中、泰两地游客的团队游通行做了一次成功的示范。

那个时候我就琢磨,深圳能不能在更多地方领跑全国?但这种问题很难得到领导的肯定,因为开放一个国家的旅游在当时是严肃、重大的事情,稍有差错就是外交事故,万一旅客滞留不归,我们背负着重大责任。

不过,在“先行先试”的大势所趋下,领导们也没出声,似乎是默认了。于是我们通过各种关系,把深圳市民的赴韩国签证带到韩国汉城(首尔)去申请,办理手续后再带回深圳,于是国内首个韩国旅游团就这样从深圳出发了。通过同样的办法,深圳市民饮下到欧洲、美国旅游的“头啖汤”。

现在回过头看,其实当年的很多做法是没有文件可依的,但深圳鼓励敢为人先的精神,提供许多机会给我们先行先试,等到后来国家整体改革开放后,我们已经靠着前期积累的大量经验走在了前列。

叁

到2000年年底算账,我们赚了一百多万,没想到改革第一年就盈利了。第二年、第三年的利润亦如此,三年就把570万元的公司注册资金赚了回来

改制老国企成立自主品牌

早年深圳的旅游业是事业单位制,即市旅游局和旅游总公司是两块牌子、同一个班子。我们最主要的工作是做接待服务。比如我刚在市旅游局报到后没多久,中国海洋石油公司就买了两架美国的直升机,停放在南头的直升机场,同时美国机师也过来培训中国员工,于是我就被借调过去,当翻译也做接待。

这种情形直到1986年仍然继续。当时第八届亚洲乒乓球锦标赛在深圳举行,29个亚洲国家、地区的运动员和政府官员齐聚深圳,市旅游局负责接待。那时,我已经是旅游公司的部门负责人,参与了很多接待服务的工作。例如当时还没有衣物干洗的服务,外宾的西服比较高级,却被我们用洗衣机洗坏了,因为这事市旅游局领导特批,协调海关从香港进了一套干洗机回来。

直至后来我到美国考察学习,才对旅游产业有了具体的概念。那是1988年的秋天,我和几个同事从香港过境,乘坐十余小时的飞机到美国纽约。落地下机之后,眼前的美国跟我们之前想象的很不一样。那个时候深圳已经发展到一定规模,然而当我们去游览纽约世贸中心、自由女神像、曼哈顿区,还有迪士尼和好莱坞等主题乐园后,我们都感慨美国的旅游业太庞大了。

此外我们还发现,美国之旅从下飞机、过边检、过海关、上大巴、到宾馆,整个过程一气呵成、顺畅无阻,尽管我们都不习惯支付小费,但这么妥当、顺利的接待和体验都让我们艳羡不已。这时候我领略到美国旅游业已经打造出成熟的产业链,将边防、海关边检、交通运输、酒店服务业和影视歌娱乐业结合成了完整的产业生态圈。

美国之行给我的冲击太大了,回来以后,我为推进深圳旅游行业专业化的发展做了一些工作。直到上世纪90年代中期,深圳经济发展到一定阶段,一些制度已经不适应社会发展,新一轮的国企改革在深圳热火朝天地拉开帷幕。又适逢省旅游体制改革,机缘巧合之下,我离开了市旅游集团公司,1998年选择在深圳中国国际旅行社重新出发。

然而改制不是一蹴而就的,在深圳国旅这种成立于1954年的老国企当中推动改制尤为不易。我成为“当家”时,深圳国旅已经涉足诸如房地产、珠宝首饰、快递货运、客运运输、制造业等多个产业。但旗下大部分的企业都在亏损,且一年比一年亏得多,深圳国旅已经到了不得不改的地步。于是省市局领导专门成立了跨部门小组,将深圳国旅作为市体改委的试点、省旅游局的行业试点以及中国国际旅行社旅游系统中的第一个改制试点单位,实施大刀阔斧的体制和股权改革。

在深圳国旅,我们花了整整两年时间做清产核资,直到2000年春节前的最后一个工作日,即年廿六下午,才在省旅游局局长的办公室签订了产权合同,完成了改制的全部过程。我们把深圳国旅中涉及旅游的部分拿出来,其他的资产仍归国有。我们给这个旅游公司一个与众不同的新名牌,叫“新景界”。

迎着市场风向标激流勇进

改制虽然是完成了,但旅行社的身份变化了之后,过去作为国家干部、国家职工的荣誉不再存在,原来的铁饭碗变成了玻璃饭碗、泥饭碗,这让很多老员工感到难以接受。我感到改革最难的就是统一思想。

在事业单位的管理体制下,职工平均薪酬仅700到800元,我原来做总经理助理时也才1000余元,与其他旅行社相比,我们的收入处于相当低的水平。我当时想,要让企业上下团结一心,对未来充满信心,当务之急是要变革薪酬体系,于是我推行股份制改革,让企业与干部、员工的利益息息相关。

当时深圳国旅将旅行社相关业务资产盘出来,成立“新景界”后,旗下包括写字楼、物业资产等大概是960万元,省旅游局持股20%,剩下的由我们100多名干部、员工用真金白银买了下来。刚开始经营时,我们也很艰苦,因为花钱买股票后,流动资金就不够了,大家还得筹钱,几个股东以及当家的领导甚至到外面借钱给公司用。后来我们的股东还建议,要长远发展得买点商铺、写字楼等家当,于是大家都卯足劲儿干活。

到2000年年底算账,我们赚了一百多万,没想到改革第一年就盈利了。第二年、第三年亦如此,三年就把570万元的公司注册资金赚了回来,这多亏大家一条心地往上冲。我记得最初改革压力很大,但是我们下定决心:有的老同志差一两年就退休了,他们的钱都买了公司的股票,所以无论如何不能把大家的养老钱给丢了。因此,连续三年盈利的成绩,让我吃了一颗定心丸。

好不容易等公司走上正轨、前景日益明朗之际,“非典”却来了。我记得在政府还没正式发布疫情消息时,我下班去东门办事,看到超市、杂货店里的人扛走一箱箱的白醋,我老婆还叫我提几瓶回家。晚上我就致电旅游局的领导,担心说这恐怕将影响旅游。一个星期后,市政府和市卫生局宣布了疫情确诊病例,随后就要求酒店、娱乐、旅游等行业暂时停业。

这一停就停了3个多月,那段时间真是人心惶惶,员工的工资、社保照样得发放,可公司一分钱收入都没有。在漫长的等待中,很多人都担心企业垮台了怎么办。我就跟员工说,这样的环境持续下去,受影响的肯定不止我们,深圳的企业也得清盘,全中国的旅行社也逃不过去,这是波及社会各行各业的……但这种情况是很小概率的,大家要有信心度过这个非常时期。

“非典”过去后,我们恢复了生产。在时任深圳市副市长王穗明、时任深圳市旅游局长池雄标的努力促进下,市财政部门基于非典停业带来损失的情况,根据规模和往年纳税额度对受到影响的旅游企业进行补贴,我们当时获得了90万元人民币的补贴。全市旅游业企业合计补贴了1500多万元。

肆

2014年3月,新景界“嫁给”了万达——被万达集团旗下的北京万达旅业投资有限公司并购,这是国旅行业的一个新里程碑

与万达联姻二次出发

2003年后,新景界的发展一帆风顺,又过了3年成为深圳知名品牌,到了2008年成了广东省知名品牌;员工数量由改制时100多人,发展至今加上海等部门已经有1500多人;企业运营规模由2000年改制时的1.3亿元,到去年就超过了30亿元。

同时我也见证了深圳市旅游产业的发展——1980年,深圳全市的营业规模是350万元,2004年则是300多亿元,到了2014年全市旅游产值大概是1069亿元。

2014年3月,新景界“嫁给”了万达——被万达集团旗下的北京万达旅业投资有限公司并购,这是国旅行业的一个新里程碑。

早在2000年,我去海外考察时,就被发达国家庞大的旅游产业链吸引了。因此从2005年起,我在担任深圳市政协委员的10年期间,提案基本都是跟旅游相关,例如如何站在旅客角度以人为本,建议旅游局、边防海关、交通运输、机场服务等去改善本地旅游不便利的现状。

到了2012年后,大量海外、民营、国有资本开始大举进入旅游行业。例如,2014年的二十几宗重大并购、融资都发生在旅游业。在形势利好之下,我们为新景界寻找战略合作伙伴就显得更为迫切。曾经一度,我们尝试过和德龙集团、携程、中青旅谈合作,但都无疾而终。

后来我们选择了万达集团,因为我们看到了他们在旅游全产业发展的决心。万达不仅有100多家五星级酒店,在国内长白山、武汉也开发了景区旅游,在国外并购了英国的游艇公司,在伦敦、纽约、洛杉矶等地均有部署。王健林本人对中国旅游业迈进世界行列有着非常大的理想和野心,整体投入将近1万亿元。所以我也期待着新景界与万达的合作是1+1>2,同时新景界作为深圳的旅游企业,能在新的资本平台和格局上,再次成为行业标杆。

吴斌

1959年出生于广东广宁县(今肇庆市),毕业于广州师范学院,现任深圳中国国际旅行社有限公司副董事长。1983年到深圳市旅游局就业,1998年广东省旅游体制改革浪潮中,吴斌凭借多年累积的行业经验及先进改革理念,出任深圳中国国际旅行社总经理助理、副总经理,后任总经理、董事长,将一个历经半个多世纪的国字号企业打造成朝气蓬勃的知名旅游品牌。

口述时间

2015年9月25日下午

口述地点

福田区上步中路1004号深圳市政协贵宾厅

本期采写:深圳晚报记者 曾惠怡 实习生 杜婷 黄丽云

前期统筹:王外平 梁琼月 黄晓天

后期统筹:赖丽思 吴浩敏

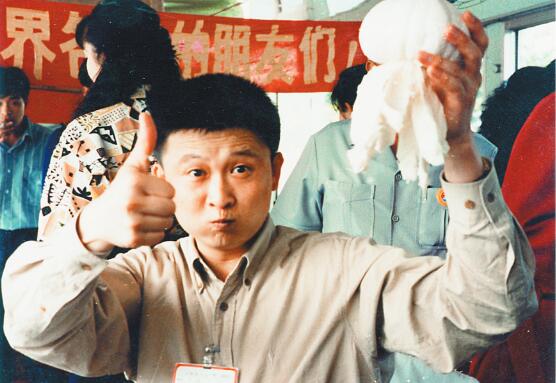

本期历史图片由受访者提供

编辑:蔡励敏